本文

後期高齢者医療保険料について

1概要

後期高齢者医療制度は75歳以上の方が加入する医療制度で、75歳の誕生日を迎えるとそれまで加入していた国民健康保険や被用者保険(協会けんぽや共済組合など)から後期高齢者医療制度に移ります(65歳~74歳で一定の障がいのある方は、申請することにより後期高齢者医療保険の被保険者になることができます)。

2保険料の算定方法

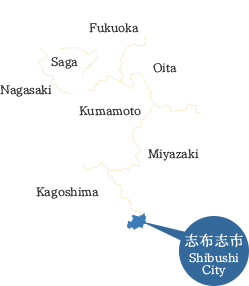

保険料額は、制度を運営している鹿児島県後期高齢者医療広域連合<外部リンク>が決定します。

保険料額は、被保険者全員が均等に負担する「均等割額」と、被保険者の所得に応じて負担する「所得割額」との合計額になります。

保険料=均等割額(年間59,900円)+所得割額(総所得金額等-基礎控除額)×所得割率(11.72%)(※1)

保険料の賦課限度額は、年間80万円(※2)です。

保険料を算出するための「均等割額(59,900円)」「所得割率(11.72%)」及び「賦課限度額(80万円)」は、2年ごとに見直しされます。

(※1)総所得金額等-基礎控除額が58万円以下の場合、令和6年度のみ所得割率10.88%になります。

(※2)昭和24年3月31日以前に生まれた方、令和7年3月31日までに障害認定により被保険者となった方は、令和6年度のみ賦課限度額が73万円になります。

基礎控除額は、合計所得金額によって以下のとおり異なります。

合計所得金額2,400万円以下・・・・・・・・・・控除額43万円

合計所得金額2,400万円以上2,450万円以下・・・控除額29万円

合計所得金額2,450万円以上2,500万円以下・・・控除額15万円

合計所得金額2,500万円以上・・・・・・・・・・控除額の適用なし

3保険料の軽減措置について

所得の低い方への軽減措置(均等割額)

所得の低い世帯の方は、世帯の所得水準に応じて保険料の均等割額が軽減されます。

令和6・7年度の軽減割合は下記の表をもとに判定します。

| 軽減割合 | 総所得金額等の合計 | 均等割額 |

|---|---|---|

| 7割 |

43万円+10万円×(給与所得者等の人数-1)以下の場合 |

17,900円 |

| 5割 |

43万円+30.5万円×(給与所得者数等の人数-1)以下の場合 |

29,900円 |

| 2割 |

43万円+56万円×(給与所得者等の人数-1)以下の場合 |

47,900円 |

注:未申告の場合は軽減の対象となりません。

注:65歳以上の年金受給者は、軽減判定において15万円の控除があります。

被扶養者であった方の軽減措置

後期高齢者医療制度に加入する前日に被用者保険(協会けんぽ、健保組合、船員保険、共済組合など)の被扶養者であった方は、これまで保険料の負担がなかったため、急激な負担増とならないよう後期高齢者医療制度に加入後は激変緩和措置が図られます。これにより、資格取得後2年を経過する月までの間に限り、均等割額が5割軽減されます。(所得割額は課されません。)

注:国民健康保険、国民健康保険組合は対象となりません。

注:前述の所得の低い方への軽減措置に該当する場合は、軽減割合の大きい方が優先となります。

4納付方法

後期高齢者医療保険料の支払方法には、特別徴収と普通徴収の2通りがあります。

特別徴収(年金からの天引きで納める方法)

各年金保険者(日本年金機構や共済組合など)が第1号被保険者の老齢・退職年金等からあらかじめ後期高齢者医療保険料を天引きし市に納入する方法で、偶数月の年金定期支払時に後期高齢者医療保険料を差し引いた額の年金が支給されることになります。年金から後期高齢者医療保険料を天引きで納付する方法を特別徴収といいます。65歳になられたばかりの人や本市への転入などの理由で資格取得した人は、はじめは普通徴収(市から送付する納付書や口座振替で納める方法)になります。

普通徴収(納付書や口座振替で納める方法)

特別徴収の対象とはならない次の場合について、市より納付書を送付し、個別に市役所や金融機関等の窓口で納付していただく方法です。

- 年度の途中に本市へ転入された場合(本市の被保険者になられた人)

- 年度の途中に満65歳になった場合(65歳到達時は、はじめは普通徴収となります。)

- 年金支給額が年額18万円未満の人(複数の年金の合計が年額18万円以上でも、特別徴収対象となる年金が18万円未満である場合を含む)

- 所得の変更等により保険料が年度途中で減額になった方

- 介護保険料と後期高齢者医療保険料の合計額が年金額の2分の1を超えている方

- 年度の初め(4月1日)の時点で、年金を受けていなかった人(現況届の未提出・提出遅れ等による年金支払の一時差止等を含む)。また、年度途中で年金支給が一時差止となった人

- 年度の初め(4月1日)の時点で、年金受給権を担保に供している人。また、年度途中で新たに年金受給権を担保に供した人

- 年金保険者(日本年金機構、共済組合等)に届出の住所が、住民基本台帳上の住所と異なる人

- その他の理由で日本年金機構等と台帳の照合ができなかった人