本文

飲用牛乳の対応について

志布志市では、完全給食として飲用牛乳提供を原則としていますが、食物アレルギー(乳糖不耐症を含む。以下同じ。)以外の味覚、嗅覚、食感等の理由で牛乳を飲めない児童生徒がおり、毎日一定数廃棄しています。特に中学生においては、毎日15%(約120本)の牛乳が廃棄されているのが現状です。

令和7年5月に保護者を対象に「学校給食における飲用牛乳対応意向調査」を実施しました。

現在、学校給食センターでは、牛乳飲用啓発期間を設けるなど、「牛乳を飲むことの大切さ」を伝える取組を行っております。

経緯

各学校におけるPTA総会での説明

令和7年4月及び5月に開催された市内各小・中学校のPTA総会にて、保護者アンケートを依頼。

保護者説明会のPDF版資料はこちら (PDFファイル/387KB)

アンケートの実施

令和7年5月に保護者アンケートを実施。

アンケート内容はこちら

学校給食における飲用牛乳対応調査 (PDFファイル/128KB)

アンケートの結果報告

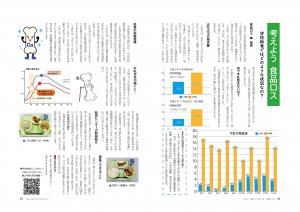

食品ロス削減の観点から、学校給食における飲用牛乳の対応について意向調査を実施したところ、牛乳を「飲んでいる」と回答した方が最も多く95.5%おり、次いで、「飲んでいない」は3.7%、「分からない」は0.7%でした。

また、牛乳をどうしても「飲めない」児童生徒について、保護者が「飲用牛乳停止届」を提出することにより、牛乳の提供を停止することについては、「良いと思う」が最も多く85.9%となり、次いで、「分からない」が7.3%、「停止する必要はない」が6.8%となりました。

「牛乳を飲んでいない」と回答した全員が、牛乳をどうしても「飲めない」児童生徒について、保護者が「飲用牛乳停止届」を提出することにより、牛乳の提供を停止することについては、「良いと思う」と回答しました。

学校給食における対応

学校給食における牛乳の必要性

学校給食の栄養管理は、「学校給食摂取基準」に基づいて行われています。児童生徒の健康の増進及び食育の推進を図るために望ましい栄養素量を算出したものです。

家庭での食事で摂取量が不足していると推測される栄養素を可能な範囲で補うなどの工夫が行われています。

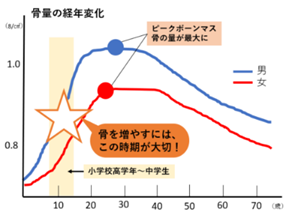

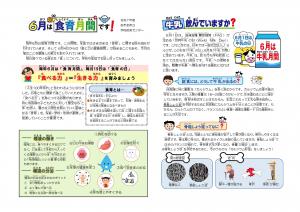

その中の一つに牛乳があげられます。「学校給摂取基準」では一日に必要なカルシウム量の50%を給食で摂るよう定められています。牛乳には、カルシウム・ビタミンB2・たんぱく質などの栄養素が含まれており、これらは、成長期の児童生徒に欠かすことのできない栄養素であり、歯や骨の形成・免疫機能や神経系の発達などに関わります。

骨量のピークは20歳までと言われており、児童生徒は今、骨量を増やすことのできる大切な時期です。成長期に十分な骨づくりができていないと、将来骨粗鬆症になりやすい体になってしまうかもしれません。

学校給食センターでは、給食の牛乳はもちろんですが、ご家庭でも牛乳を飲んでほしいと願っています。

飲用牛乳提供停止・再開に関する対応マニュアル

牛乳飲用啓発強化期間

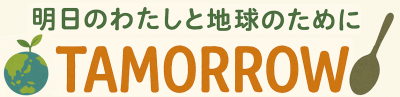

Tamorrowプロジェクト

鹿児島弁で「食べよう」という意味の言葉を、英語で「明日」を意味するTomorrowに掛けた造語です。残食を減らし、児童生徒にも地球にも優しい未来を目指すという願いが込められています。

給食センターの取組み

紙媒体での啓発

≪令和6年度 市報しぶし 3月号≫

≪令和7年度 食育だより食育月間号≫

≪令和7年度 食育だより 夏休み号≫

≪牛乳を楽しもう≫

動画での啓発

≪動画視聴≫

【第1弾】令和7年 9月22 日(月曜日)~30 日(火曜日)

乳牛の一生<外部リンク>

【第2弾】令和7年10 月 6日(月曜日)~17 日(金曜日)

酪農というお仕事<外部リンク>

【第3弾】令和7年11 月10 日(月曜日)~21 日(金曜日)

もっと知りたい牛乳のチカラ 小学生編<外部リンク>

もっと知りたい牛乳のチカラ 中学生編<外部リンク>